「第6章:各種がんにおけるがんゲノム医療」では、肺がん・大腸がん・臓器横断的マーカーを解説します。

Q26.肺がんにおけるEGFR変異とは なんですか?

A.EGFR変異は、がん細胞増殖のスイッチのような役割をもちます。

このような肺がんには、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の高い効果が期待されます。

解説

EGFRとはなにか?

EGFR(上皮成長因子受容体)は、肺がんのがん細胞の表面にたくさんみられ、細胞膜を貫いて存在しているタンパク質です。EGFRは外部から刺激を受けると、がん細胞が増殖するために必要な情報をがん細胞内部へ伝えるという、増殖のスイッチとしての役割をもっています。

EGFR変異とは?

EGFRのうち細胞内のタンパク質を構成している遺伝子の一部、チロシンキナーゼという部分に変異があることを「EGFR変異」といいます。EGFR遺伝子に変異があると、がん細胞を増殖させるスイッチが常時オンのような状態になり、がん細胞はどんどん増殖してしまいます。

EGFR変異は、欧米人よりもアジア系の人種、男性よりも女性、たばこを吸う人よりも吸わない人に多い傾向があります。

EGFR変異の種類と治療

EGFR変異にはいくつかのタイプがあります。特に多くみられるものは、EGFR変異の中のエクソン19という部位の一部に欠損がある「エクソン19欠失」、それからエクソン21という部位の塩基の並びに入れ替えがある「L858R点変異」というタイプです。

EGFR変異のある肺がんには、分子標的薬であるEGFRチロシンキナーゼ阻害薬(ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ、ダコミチニブ、オシメルチニブなど)の高い効果が期待されます。

とはいえ、すべてのEGFR変異に分子標的薬の効果が期待できるわけではありませんので注意が必要です。

(武田真幸)

動画での解説

Q27.肺がんにおけるALK融合遺伝子とはなんですか?

A.ALK融合遺伝子とは、ALK遺伝子とほかの遺伝子が、何らかの原因によって融合してできる遺伝子です。

解説

ALK融合遺伝子ができるとどうなるか

融合遺伝子についてはQ13を参照してください。ALK融合遺伝子ができると、この遺伝子からできるALK融合タンパク質の作用で、肺のがん細胞を増殖させるスイッチが常時オンの状態になります。そのせいで、がん細胞はどんどん増殖してしまいます。ALK融合遺伝子は肺がん(非小細胞肺がん)の患者さんの3~5%に、その中でも腺がんによくみられます。

ALK融合遺伝子による肺がんの治療

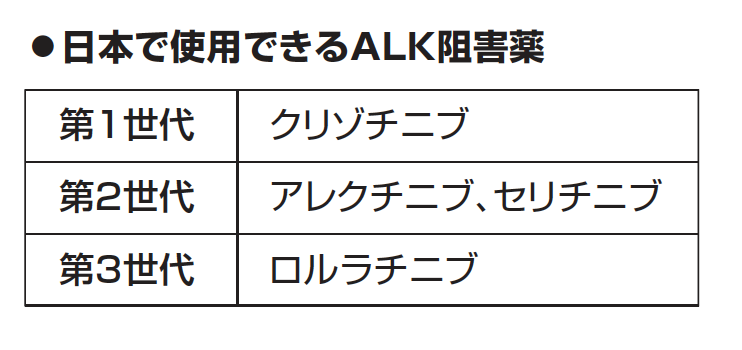

ALK融合遺伝子による肺がんには、「ALK阻害薬」の高い効果が期待されています。

現在、日本で使用できるALK阻害薬には、第1世代のクリゾチニブ、第2世代のアレクチニブ、セリチニブ、第3世代のロルラチニブがあります。そのほかにも、ブリガチニブなどの複数の薬剤が開発中です。

(武田真幸)

動画での解説

用語解説

●非小細胞肺がん:肺がんは、がんの組織の状態によって、非小細胞肺がんと、小細胞肺がんの2つに分けられています。

さらに、非小細胞肺がんは、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの3つに分けられます。

この中で最も多く、しかも症状が現れにくいのが、腺がんです。

Q28.大腸がんにおけるRAS変異、BRAF変異とはなんですか?

A.大腸がんの増殖に関連する遺伝子の変異で、予後を予測したり抗がん薬を選んだりする際に重要となります。

解説

RAS変異を認める大腸がん

RAS変異は大腸がんの約50%に認められます。抗がん薬の中でも抗EGFR抗体薬という分子標的薬は、RAS変異を認める大腸がんには効果がないことがわかっています。

がん細胞が増える仕組みの一つに、タンパク質の一種である上皮成長因子(EGF)に関連するものがあります。

このタンパク質は細胞の表面にある上皮成長因子受容体(EGFR)に結合し、細胞の増殖や成長を促します。

抗EGFR抗体薬はこの受容体に結合して、EGFタンパク質の働きをブロックします。

しかしRAS遺伝子に変異があると、ブロックしても細胞が増殖し続けてしまいます。

そのため、抗がん薬治療を行う前に必ず、がん組織にRAS変異がないかどうかの検査を行います。

もしRAS遺伝子に変異を認めた場合は、抗EGFR抗体薬を使用しない抗がん薬治療を行うことになります。

BRAF変異を認める大腸がん

BRAF遺伝子変異は大腸がんの5~10%に認められます。この遺伝子変異をもつ大腸がん患者さんは極めて予後が悪いことがわかっています。

さらに、BRAF変異大腸がんでは一般的にRAS遺伝子に変異を認めませんが、抗EGFR抗体薬が効きにくく、抗がん薬治療を行う場合には強力な治療が必要といわれています。

そこで、BRAF変異を標的とした薬剤開発が行われ、BRAF阻害薬を使用した抗がん薬治療が有効であることが示されています。

抗がん薬治療を行う前にBRAF遺伝子検査を行い、予後の評価を行って治療戦略を立てることが推奨されています。

また、大腸がんの約5%は大腸がんをはじめとするさまざまな悪性腫瘍を発症する遺伝性のリンチ症候群(Q29参照)と診断されます。

BRAF遺伝子に変異を認める場合にはリンチ症候群はほぼ否定されますので、BRAF遺伝子検査はリンチ症候群の診断の際にも使用されます。

(砂川 優)

動画での解説

用語解説

●上皮成長因子:上皮(皮膚や粘膜など)の細胞の増殖を促進する作用をもつタンパク質。

●受容体:細胞や細胞膜の表面にあり、ホルモンや化学物質と結合することで、細胞内に反応を起こすタンパク質。

Q29.MSI検査とはなんですか?

A.細胞内のマイクロサテライト不安定性を確認する検査で、リンチ症候群の診断および免疫チェックポイント阻害薬の適応を判断するために行われます。

解説

MSI検査とは

細胞内のマイクロサテライト不安定性(MSI)があるかどうかを確認する検査です。

ヒトの体の細胞は常に分裂を繰り返していますが、そのときに遺伝子・DNAの配列に間違い(ミスマッチ)が起きることがあり、それはがんの成り立ちと大きくかかわっています。

このミスマッチの修復(MMR)を行っているのがMMRタンパク質です。このタンパク質が何らかの原因で働けなくなるとDNA配列内のマイクロサテライトと呼ばれる領域にミスマッチが蓄積して不安定な状態となります。

この状態をMSIと呼び、DNA修復が正確に行われていないことを反映しています(Q25参照)。

一方、MMRタンパク質の働きが正常であれば、ミスマッチは修復され、マイクロサテライト領域は安定化します。

MSI検査とは、がん部分と正常部分のマイクロサテライト領域を比較することで、修復機構の機能低下があるかどうかを確認するための検査です。

MSI検査の有効性

修復機構の機能低下があると、さまざまな遺伝子の異常が積み重なり、細胞はがん化することがあります。

例えば、リンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸がん、HNPCC:Q28参照)は、ミスマッチ修復遺伝子であるMLH1、MSH2、MSH6、PMS2の生殖細胞系列変異が原因で発病することが知られています。

このリンチ症候群の診断にはMSI検査が用いられます。リンチ症候群の90%以上でMSI検査陽性となり、遺伝性のない散発性大腸がんでも2~3%で陽性となります。

また、MSI検査は最近、リンチ症候群の診断以外でも重要となっています。MSIを認めるがんには、免疫チェックポイント阻害薬(Q57参照)が効果を発揮することが報告されています。

さまざまながん種でMSI検査陽性となる患者さんがいることが報告され、MSI検査ならびにMSI検査陽性固形がんに対する免疫チェックポイント阻害薬が保険適用となりました。

MSI検査陽性の患者さんすべてに遺伝性疾患があるわけではありませんが、MSI検査の前に遺伝性腫瘍の可能性について十分な説明を受けることが必要で、検査結果が陽性の場合にはリンチ症候群についての遺伝カウンセリングと原因遺伝子の遺伝子検査が受けられることを知っておいてください。

(砂川 優)

動画での解説

Q30.遺伝子変異量(TMB)や PD-L1発現量検査とはなんですか?

A.がん細胞の遺伝子変異の数と抗PD-1抗体薬/抗PD-L1抗体薬の効果を予測するための検査です。

解説

遺伝子変異量とがんの治療

遺伝子変異量(TMB)とは、がん細胞がもっている遺伝子変異の数のことで、たくさん遺伝子変異がある場合は、TMBが高いと表現します。

がんの種類により、TMBが高いもの(悪性黒色腫、非小細胞肺がんなど)から低いものまでさまざまです。また、同じがん種でも、遺伝子変異量には違いがあり、高いものや低いものがあります。

TMBが高いがん細胞ほど、免疫細胞を再活性化する免疫チェックポイント阻害薬(Q57参照)の効果が高くなるといわれています。実際に、免疫チェックポイント阻害薬である抗PD-1抗体薬や抗PD-L1抗体薬は、TMBが高い悪性黒色腫や非小細胞肺がんで効果が高いことが報告されています。

これはすべてのがん種で確認されていることではなく、消化器がん(胃がん、大腸がん)では、現時点でTMBと免疫チェックポイント阻害薬の効果が相関するかどうかはわかっていません。

PD-L1発現量検査とがんの治療

PD-L1は、リンパ球の表面にあるPD-1という膜タンパク質に結合する物質で、主に腫瘍細胞の表面にあります。このPD-1にPD-L1が結合すると、リンパ球ががん細胞を攻撃できなくなります。

免疫チェックポイント阻害薬である抗PD-1抗体薬や抗PD-L1抗体薬は、この結合部を遮断する作用があり、リンパ球に腫瘍を攻撃させることができます。

PD-L1発現量検査で腫瘍のPD-L1発現の程度を測定することで、免疫チェックポイント阻害薬の効果を予測できる可能性があります。実際、非小細胞肺がんでは腫瘍のPD-L1発現量検査を行い、免疫チェックポイント阻害薬の適応を判断しています。一方、胃がんではPD-L1発現量の程度にかかわらず免疫チェックポイント阻害薬の効果が認められるため、PD-L1発現量検査を行う必要はありません。

このように、がん種により検査を行うべきものと不要なものがあります。

(砂川 優)

動画での解説

Q31.乳がんや胃がんにおける HER2検査とはなんですか?

A.抗HER2薬を投与できる対象かどうかの判断のため、がん細胞の表面にHER2タンパク質がどれくらい発現しているかを調べる検査です。

解説

HER2とはなにか

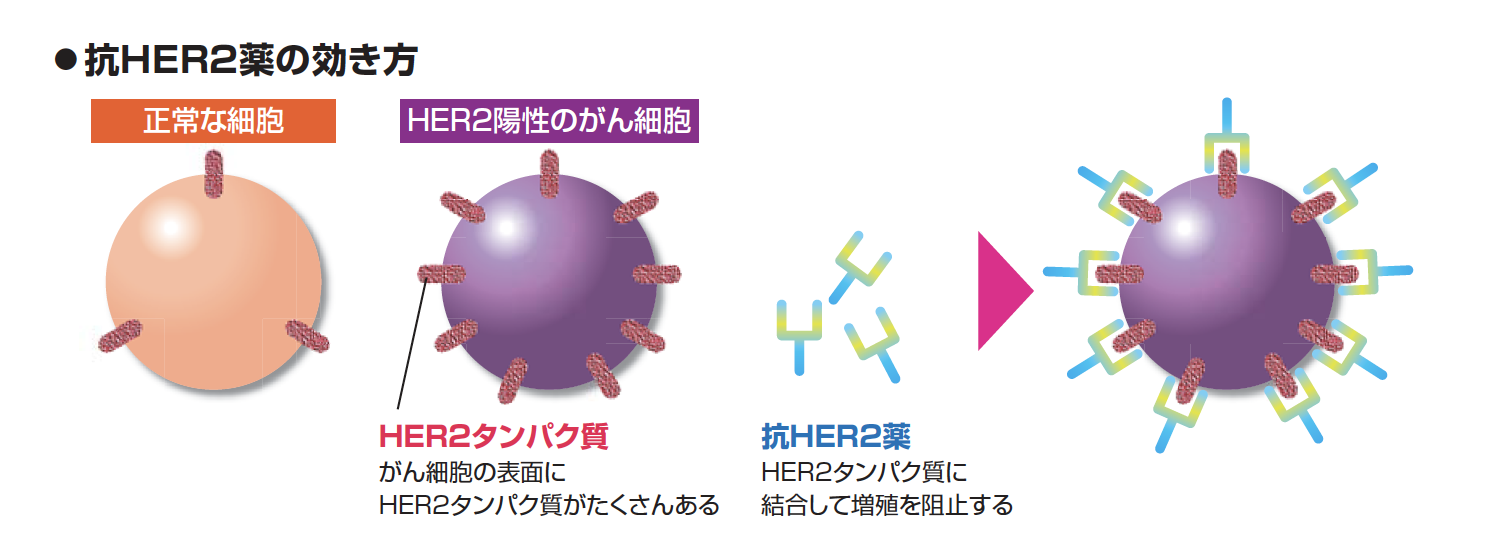

HER2とは、がん細胞の増殖にかかわるタンパク質の名前です。

HER2が強く発現しているがんは、そうでないがんと比べると進行が速くなり、通常の抗がん薬が効きにくいことが知られています。そのため、HER2をもつがん細胞だけを攻撃する薬剤(抗HER2薬)が開発されました。

抗HER2薬は、HER2タンパク質が過剰発現(量が多い)している乳がんや胃がんに、特によく効くことがわかっています。

HER2検査とは

免疫染色またはFISHという方法で評価され、抗HER2薬の対象になるかどうかを判定します。

まず免疫染色を行い、「0」「1+」「2+」「3+」の4段階に分けて評価し、3+のがん(がん細胞の表面の30%以上が強く染まっている)が抗HER2薬投与の対象になります。2+の場合はFISH法で再検査し、抗HER2薬投与の対象になるかどうかを判定します。

1+と0の場合は、抗HER2薬の投与対象外になります。

(松本光史)

動画での解説

用語解説

●HER2:Human Epidermal growth factor Receptor2(ヒト上皮増殖因子受容体2型)。HER2が過剰に発現・活性化すると細胞はがん化してしまうといわれています。

●抗HER2薬:HER2を標的にした薬剤で、トラスツズマブやT-DM1などがあります。

●免疫染色:抗体を用いてサンプル中の知りたいタンパク質の有無やおおよその量を評価する方法。

●FISH法:蛍光物質を用いて遺伝子を可視化し顕微鏡で調べる方法。

Q32.乳がんや卵巣がんにおける BRCA遺伝子変異検査とはなんですか?

A.PARP阻害薬の投与対象になり得るかどうかの判断のため、BRCA遺伝

子が生まれつき変化しているかどうかを確認する検査です。

解説

遺伝子を修復する2つの仕組み

ヒトの細胞には日々さまざまな遺伝子損傷が生じます。遺伝子損傷を修復する仕組みは、大きく2つに分かれます。

PARPという酵素はその代表的な仕組みの1つで、PARP阻害薬はその酵素の働きを妨げます。

もう1つ、PARPとは別系統の遺伝子修復の仕組みをつかさどる代表的な遺伝子がBRCA遺伝子です。

なぜPARP阻害薬が効くのか

正常な細胞にはBRCA遺伝子があるため、PARPを阻害されても生き残ります。

しかし、がん細胞はBRCA機能が低下しているため、PARPを阻害されると遺伝子の修復ができなくなり破壊されてしまいます。そのため、がん細胞にはPARP阻害薬が単独で効く可能性があるのです。

一方で「生まれつきBRCA機能が低下している人」は乳がんや卵巣がんなどにかかるリスクがほかの人よりも高くなることが知られており、「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」といわれます。

したがって、BRCA遺伝子変異検査により、乳がん・卵巣がん・前立腺がんなどの患者さんにPARP阻害薬が効く可能性があるかどうか確認することができます。

検査結果でわかること

検査結果が陽性の場合、PARP阻害薬が効く可能性がありますが、同時にHBOCであるということも意味します。

その場合、血縁者の方も同様の体質を共有している可能性があり、遺伝カウンセリングを受けた上で確認の検査が可能です。陰性の場合、PARP阻害薬が効く可能性は低くなりますが、一方でHBOCではないことも意味します。

ただし、BRCA遺伝子以外にも乳がん、卵巣がん、前立腺がん、膵臓がんなどのリスクを上昇させる遺伝子変化はあるため、BRCA遺伝子変異検査が陰性というだけで「がんのリスクが低い」とはいえません。

また、HBOCについてはこの検査結果だけでは結論が出せません。なお卵巣がんに対しては、BRCA遺伝子変異検査の結果にかかわらず、PARP阻害薬を使用する場合があります。

(松本光史)

動画での解説

用語解説

●BRCA:乳がん感受性遺伝子。BRCA1とBRCA2の2種類の遺伝子があります。

●PARP阻害薬:オラパリブ、ニラパリブ、ルカパリブなどの薬剤があります。

Q33.悪性黒色腫(メラノーマ)における BRAF変異検査とはなんですか?

A.悪性黒色腫細胞のBRAF遺伝子に変異があるかどうかを調べる検査です。

変異がある場合、治療薬としてBRAF阻害薬とMEK阻害薬を用いることを検討します。

解説

悪性黒色腫とは

悪性黒色腫は、皮膚がんの一種で、メラニン色素を作る細胞(メラノサイト)、あるいは、ほくろの細胞(母斑細胞*ぼはんさいぼう)が、がん細胞になったものと考えられます。

日本では、人口10万人当たり約2人の発症率とされており、まれな腫瘍の一つです。

悪性黒色腫では、一部の患者さん(欧米では40~50%、日本では25~30%)で、がん遺伝子の一つであるBRAF遺伝子(Q28参考)に活性型変異を認めます。

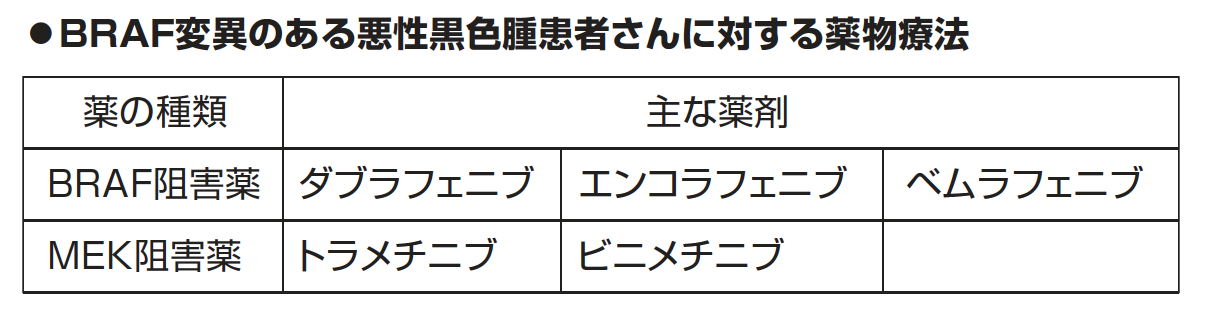

BRAF変異検査で変異がみつかった場合

BRAF遺伝子に活性型変異がある場合、分子標的薬であるBRAF阻害薬、あるいはBRAF阻害薬と、BRAFタンパク質が属する機能経路のさらに下流にあるMEKというタンパク質を阻害するMEK阻害薬の併用が、腫瘍に対する治療として有効な可能性があります。

悪性黒色腫の患者さんに薬物療法を行う際には、このBRAF変異検査を行い、BRAF阻害薬やMEK阻害薬の使用を検討します。

(高橋雅信)

動画での解説

用語解説

●分子標的薬:がん細胞などの表面にある、特定のタンパク質や遺伝子をターゲットとして攻撃する治療薬。

正常な細胞へのダメージが少なくなるように開発されました(Q14参照)。

Q34.慢性骨髄性白血病におけるBCR/ABL融合遺伝子検査とはなんですか?

A.慢性骨髄性白血病細胞で、BCR遺伝子とABL遺伝子に融合があるかどうかを調べる検査です。

融合がある場合、治療薬としてBCR/ABL阻害薬を用いることを考えます。

解説

慢性骨髄性白血病とは

慢性骨髄性白血病は、白血病の一種です。白血病は、日本では、人口10万人あたり約6人の発症率とされており、慢性骨髄性白血病はその約2割を占めます。

慢性骨髄性白血病の原因

慢性骨髄性白血病細胞では、BCR遺伝子とABL遺伝子が融合する変異が起こることにより、BCR/ABLというがん遺伝子が作られ、これががん化の原因となっています。

慢性骨髄性白血病の治療

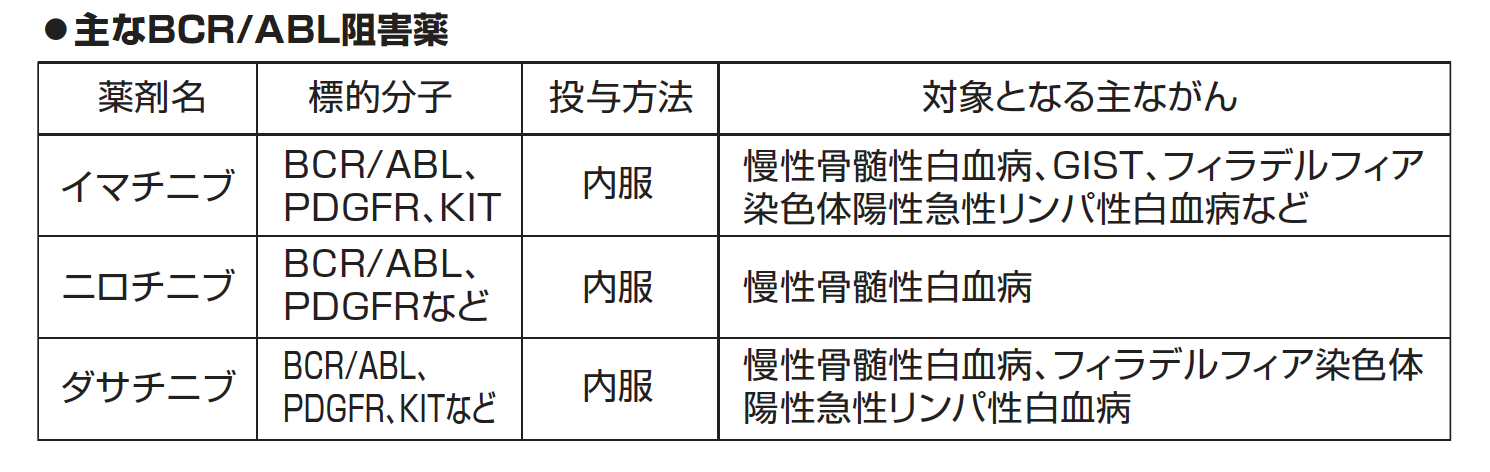

BCR/ABL融合遺伝子変異がある場合、分子標的薬(Q14参照)であるBCR/ABL阻害薬が、白血病に対する治療として極めて有効である可能性が高くなります。

慢性骨髄性白血病の患者さんでは、このBCR/ABL融合遺伝子変異検査を確定診断に用いて、変異があればBCR/ABL阻害薬の使用を検討します。

(高橋雅信)

動画での解説

用語解説

●BCR/ABL融合遺伝子:ヒトの染色体は、通常23組あります。

慢性骨髄性白血病では、9番目の染色体の一部と22番目の染色体の一部が切れて入れ替わることがあります。

そのとき、9番目の染色体にあるABL遺伝子が、22番目の染色体にあるBCR遺伝子の下にくっついてBCR/ABL融合遺伝子が作られ、これが白血病の原因になります。

Q35.消化管間質腫瘍(GIST)におけるKIT変異検査とはなんですか?

A.消化管間質腫瘍細胞のKIT遺伝子に変異があるかどうかを調べる検査です。

変異がある場合、治療薬としてKIT阻害薬を用いることを考えます。

解説

消化管間質腫瘍とは

消化管間質腫瘍は、非上皮性腫瘍の一種で、消化管の神経系の細胞から悪性化した腫瘍とされています。

胃に発生することが最も多く(約50%)、そのほか小腸や大腸にも発生します。

消化管間質腫瘍は、日本では、人口10万人あたり1~1.5人の発症率というまれな疾患です。

消化管間質腫瘍細胞では、約8割の頻度で、がん遺伝子の一つであるKIT遺伝子に活性型変異が起こっています。

消化管間質腫瘍の治療

KIT遺伝子変異がある場合、分子標的薬(Q14参照)であるKIT阻害薬が、消化管間質腫瘍に対する治療として有効な場合があります。消化管間質腫瘍の患者さんで、薬物療法を行う際には、このKIT変異検査を行い、KIT阻害薬の使用を検討します。

(高橋雅信)

動画での解説

用語解説

●非上皮性腫瘍:骨や筋肉などを非上皮性細胞といい、これらから発生するがんのこと。

骨肉腫、軟骨肉腫、平滑筋肉腫、血管肉腫などがあります。

●KIT遺伝子:遺伝的ながんを発生させる「がん遺伝子」の一つ。

KIT遺伝子の異常は、胃・腸など消化器の表面内側にある間質細胞にがんを発生させます。

KIT遺伝子以外に、RET遺伝子、MET遺伝子、ALK遺伝子などのがん遺伝子がみつかっています。